Ein eindringliches Kriegsdokument. Der Comicjournalist Joe Sacco hat ein bedrückendes und beeindruckendes Panorama des Balkankonflikts gezeichnet.  (veröffentlicht auf zeit.de) (veröffentlicht auf zeit.de)

Sie haben Namen. Edin. Nermin. Haso. Sadija. Rumsa. Ibro. Rasim. Sie blicken uns frontal in die Augen, von schwarz-weißen Comicseiten, und erzählen uns ihre Geschichten. Geschichten des Leids und des Krieges: von Todesmärschen über winterliche Berge und durchschnittenen Kehlen, von Geschwistern und Kindern, die vor deren eigenen Augen erschossen wurden, von Häuserkämpfen und Plünderungen.

1995, im letzten Jahr des Bosnienkriegs, besuchte der maltesisch-amerikanische Comicjournalist Joe Sacco mehrfach die kleine Industriestadt Goražde im Tal der Drina. Eine der wenigen Enklaven in Ostbosnien, die noch nicht von den Truppen der bosnischen Serben eingenommen war, aber seit Jahren in Dauerbelagerung verharrte, ausgemergelt, ohne Strom und fließendes Wasser und von tausendfachem serbischen MG- und Granatfeuer zermürbt.

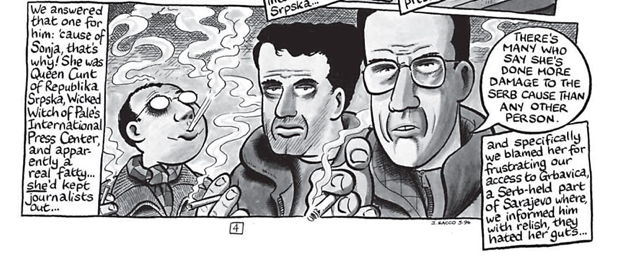

Mit haarfeinem Strich hat Sacco seine Erlebnisse in Goražde festgehalten, jetzt, zehn Jahre nach der Veröffentlichung in den USA, ist sein Berichtband „Bosnien“ im Schweizer Verlag Edition Moderne endlich auch auf Deutsch erschienen. So lakonisch und klar wie der Erzählstil und die Schilderungen der Bosnier sind auch die Bilder: Saccos Zeichnungen sind äußerst realistisch. Sachlich und entidealisiert zeigt er die Menschen im Krieg. Die Seiten füllenden Panoramen, die Stadt- und Straßenszenen sind von einer ungeheuren Detailfülle.

Gekonnt variiert Sacco Details und Totalen. Er durchbricht immer wieder Panelstruktur und Rechtwinkligkeit, variiert an ausgesuchten Stellen ins Expressionistische, ohne sich in effektheischendem Brimborium zu verlieren. Den hohen Textanteil verteilt er in viele Einzelkästen und Sprechblasen, nie wirken die Seiten zugekleistert.

Erzählung in Einzelepisoden

Wie schon in Saccos Erstling „Palästina“, einer Dokumentation seiner Zeit in den Nahostgebieten 1991/92, besteht Bosnien aus zahlreichen, meist nur wenige Seiten langen Einzelepisoden: der Tauschhandel, die Arbeitsbedingungen im Goražder Krankenhaus, die Lebensmittelknappheit, kleine Jungen, die nach Zigaretten betteln, die Plünderungen, die brennenden Häuser, die Flüchtlinge, die Schilderungen von früheren Freundschaften mit serbischen Nachbarn, die Goražde längst verlassen haben.

Aber auch von Freizeit und Freundschaften erfährt der Leser: da ist der US-Rockhymnen schmetternde Soldat Niki, da sind die jungen Mädchen Emira und Sabina, die Sacco anflehen, vom nächsten Stopp in Sarajevo eine Levis 501 – aber unbedingt die echte – mitzubringen. Eine zentrale Rolle nimmt der Hilfslehrer Edin ein. Sacco wohnt bei ihm und seiner Familie, dank eines selbst gebauten Minigenerators, der von der Strömung der Drina angetrieben wird, gibt es sogar Strom. Abends werden oft Videos geschaut, meist amerikanische Klassiker.

Sacco reflektiert seine Rolle als Journalist, die Art, wie Medienmenschen im Krisengebiet agieren, zeigt Kollegen, die Kindern Bonbons hinwerfen, um danach das Gerangel zu filmen. Stets ist ihm bewusst, dass er nur Gast in diesem Krieg ist und er schon morgen über die „Blaue Straße“, den UN-gesicherten Korridor nach Sarajevo, dem Elend entfliehen kann – anders als seine bosnischen Freunde. Er ist schonungslos, auch zu sich selbst, etwa wenn er nach einem durchsoffenen Abend gesteht: „Ich wollte hunderttausend Meilen zwischen mich und Bosnien bringen, diese ekelhaften Leute und ihren Scheißkrieg.“

Rückblenden und historische Exkurse

Zusätzlich vermitteln Rückblenden und historische Exkurse Hintergründe, zurück bis in die innerjugoslawischen Kämpfe des Zweiten Weltkriegs, die Tito-Jahre und die Intrigen Slobodan Milosevics ab 1980. Dann erst folgen die eigentlichen Kriegsereignisse: die Angriffe auf Goražde, die serbischen Scharfschützen, die Untaten der serbischen Tschetnik-Milizen. Immer näher rücken wir an das Jahr 1995 heran, brutaler werden die Geschichten, hoffnungsloser die Situation für die Bürger von Goražde. Wir sehen viele Leichen und Wunden: verbrannte, halbverweste Menschen, Bauchdurchschüsse, Amputationen.

Trotz des Leids klagt Sacco niemals „die Serben“ an – eher schon die UN-Truppen: Mehrfach beschreibt er, wie sich die auf Neutralität festgenagelte Weltgemeinschaft von Ratko Mladić und Radovan Karadžić an der Nase herumführen lässt, bei weitem nicht nur in Srebenica. Nur zur Frage nach dem Warum, nach den Beweggründen der Völkermörder, so viele Zivilisten zu massakrieren, verliert Sacco kein Wort. Das ist wohl auch nicht seine Aufgabe.

Gerade für Nachgeborene, für die der Jugoslawienkrieg nur eine diffuse Kindheits- oder Jugenderinnerung ist, ist „Bosnien“ eine Offenbarung: So eindringlich und relevant kann Geschichte vermittelt werden – für viele sicherlich ansprechender als die hundertste Guido-Knopp-Dokumentation. Gerade für Nachgeborene, für die der Jugoslawienkrieg nur eine diffuse Kindheits- oder Jugenderinnerung ist, ist „Bosnien“ eine Offenbarung: So eindringlich und relevant kann Geschichte vermittelt werden – für viele sicherlich ansprechender als die hundertste Guido-Knopp-Dokumentation.

Joe Sacco: Bosnien (Edition Moderne, Zürich 2010; 234 S., 24 €)

|